In der Modellbauwerkstatt des Instituts für Bauwesen am Seefischmarkt können Studierende ihre Ideen und Entwürfe in physische Modelle umsetzen. Sie steht primär Architektur-Studierenden zur Verfügung, ist aber grundsätzlich für alle Studierenden zugänglich. In der Werkstatt geht es weniger um maßstabsgetreue Nachbildungen, sondern eher um das Ausprobieren von Konstruktionen, Formen und das Verstehen von räumlichen Zusammenhängen. „Haptische Modelle sind meist besser greifbarer als Entwürfe im Computer und somit nützlich, um Ideen für andere nachvollziehbarer zu machen“, erklärt Werkstattleiter David Suchy.

Ein Thema, dass im Architekturstudium und in der Modellbauwerkstatt der Fachhochschule Kiel zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das kreislauffähige Bauen mit Naturbaustoffen wie beispielsweise Lehm: „Das Thema Lehm ist bereits an mehreren Stellen im Studium verortet. In den Interdisziplinären Wochen haben wir zum Beispiel eine Exkursion in das Freilichtmuseum Molfsee gemacht und dort an Fachwerkhäusern gearbeitet“, berichtet Prof. Sabina Hauers, Professorin für Grundlagen des Konstruierens. „Dabei haben wir einzelne Gefache erneuert, Lehmwände neu ausgestattet und den Boden eines Fachwerkhauses mit einer Lehmdiele erneuert. Vor Ort hat sich gezeigt, dass sich Baustoffe von Fachwerkhäusern beliebig oft weiterverwenden lassen.“

Hauers Ausführungen machen deutlich: Lehm ist nicht nur ein traditionelles, sondern ebenso ein zukunftsfähiges Baumaterial. In der Architektur sind Vorgänge zunehmend technisiert und der Fokus beim Bauen liegt mehr auf Effizienz statt auf Kreislauffähigkeit. Um dem entgegenzuwirken, befassen sich die Studierenden am Institut für Bauwesen in der Modellbauwerkstatt mit den Potentialen von wiederverwendbaren und nachwachsenden Baustoffen und entwickeln praktische Ansätze für ressourcenschonende Bauweisen.

Lehm im 3D-Druck

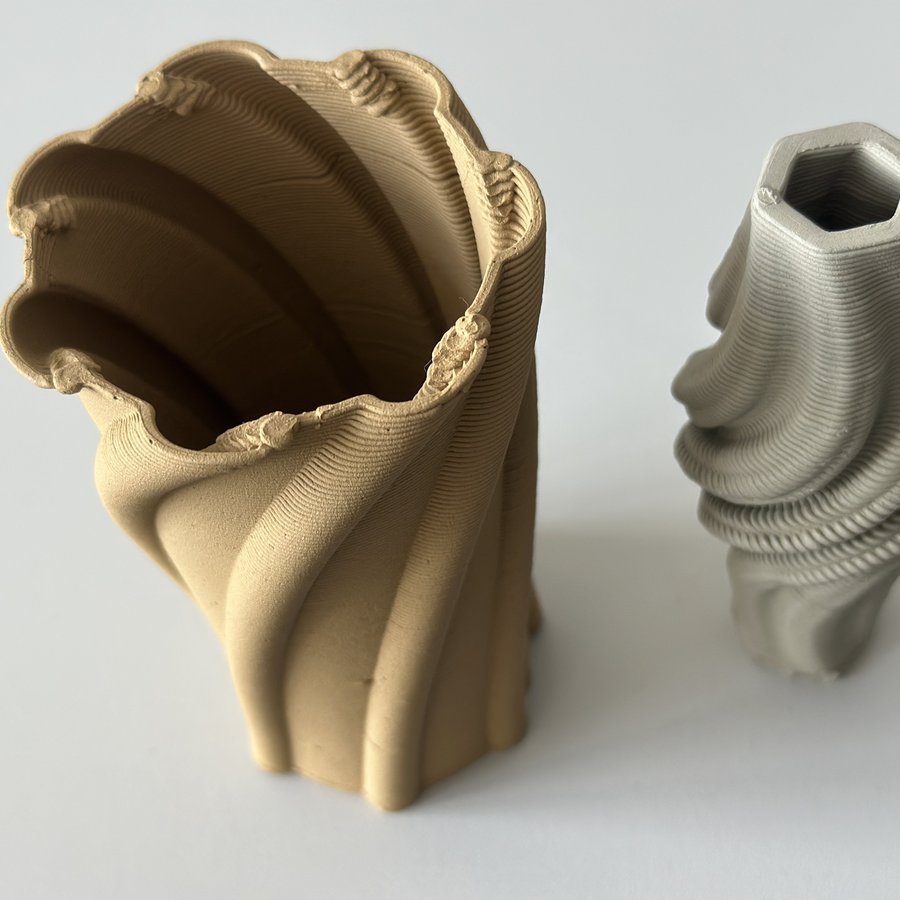

Künftig sollen auch natürliche Materialien in der Modelbauwerkstatt bei digitalen Fertigungsverfahren eingesetzt werden. Hierfür hat sich der Studiengang Architektur einen 3D-Drucker angeschafft. Beim 3D-Druck werden Modelle als dreidimensionale Objekte in einem Computerprogramm konstruiert und anschließend schichtweise aufgebaut. Das besondere an der Neuanschaffung: Sie kann feste Baustoffe wie Lehm, Ton und Beton verarbeiten. Dadurch werden neue und komplexere Gestaltungsspielräume ermöglicht: „Ich sehe dabei das große Potential, dass mit 3D-Druck Strukturen möglich sind, die man mit einem Schneidebrett oder mit Pappe, mit denen hier viel gearbeitet wird, geometrisch nicht so einfach fassen kann. Mit dem Drucker sind die Geometrien unfassbar facettenreich und es gibt kaum Grenzen,“ erklärt Architekturstudent Jonathan Mieth.

Der Einsatz von Naturmaterialien im 3D-Druck bringt auch ökologische Vorteile – wie die potenzielle Wiederverwertbarkeit der gedruckten Modelle – verlangt allerdings auch ein sensibles Gespür für das Materialverhalten. Faktoren wie Trocknungszeit, Temperatur und Konsistenz müssen bereits bei der Datenaufbereitung am Computer mitbedacht werden. Das Drucken von kleinen Entwurfsmodellen ermöglicht den Studierenden nicht nur das experimentelle Ausprobieren von Ideen und Formen, sondern auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Ästhetik von natürlichen Baustoffen, die ihre ganz eigenen Texturen mit sich bringen.