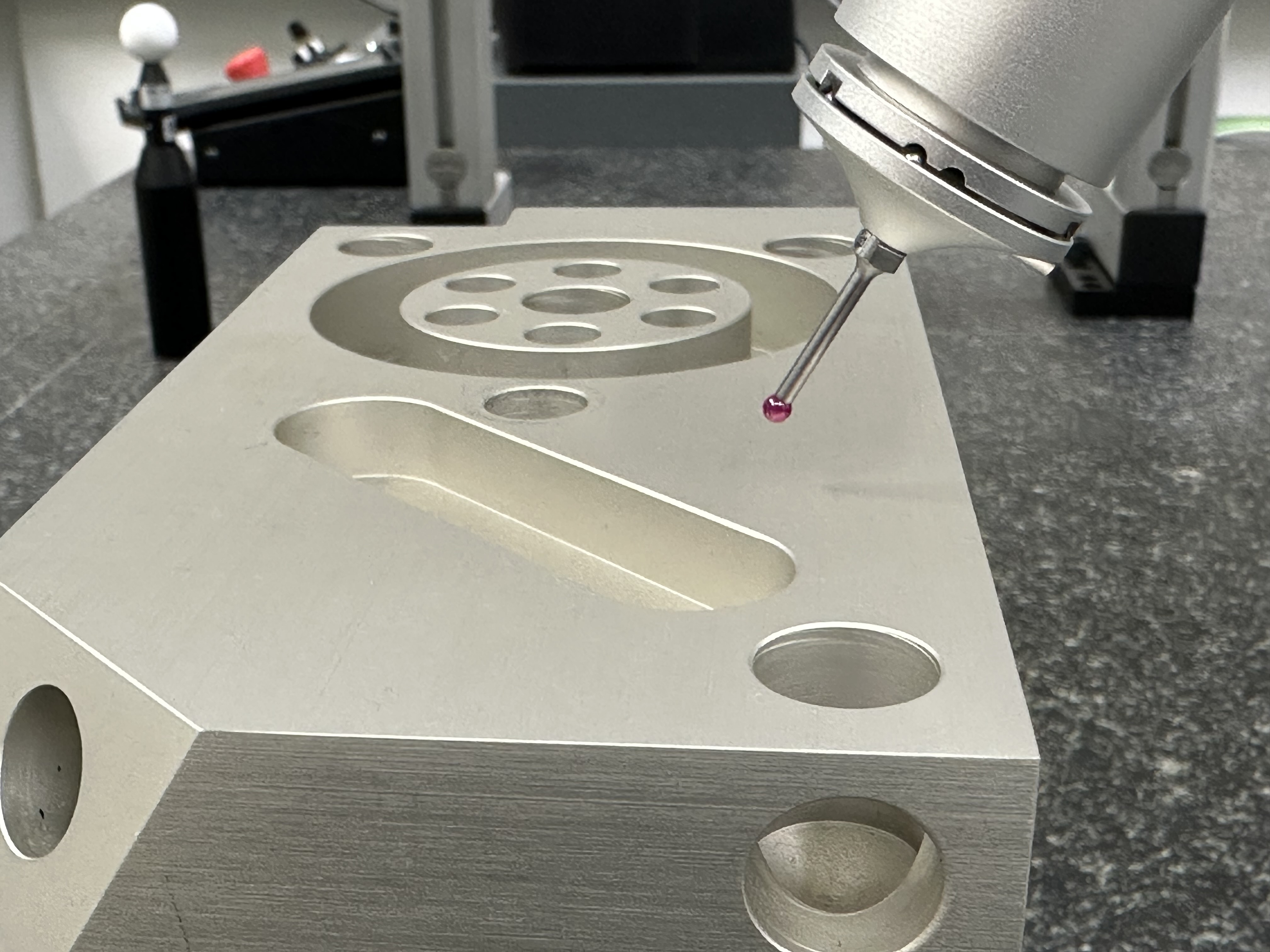

Sven Fischer mag den neuen Mitbewohner in seinem Labor am Fachbereich Maschinenwesen, auch wenn der viel Platz für sich beansprucht. Bis knapp unter die Decke ragt das imposante Koordinatenmessgerät Hexagon Global S, ein tastendes- und scannendes Messsystem für anspruchsvolle Aufgaben. Über einer Granitplatte hängt das mit einem Industrie-Rubin besteckte einsatzbereite Messsystem, den eine U-förmige Halterung mit leisen Servomotoren schnell und präzise bewegt. „Nun messen wir wieder normgerecht und mit einer Fehlergrenze von 1,5 Mikrometer“, freut sich Fischer. „Vor allem aber arbeiten wir nun viel schneller als zuvor.“

Ein Koordinatenmessgerät gab es an der Hochschule schon lange. „Allerdings hat der Hersteller Ende 2023 nach über 28 Jahren die Unterstützung für unser Modell eingestellt und signalisiert, dass es keine Ersatzteile mehr geben würde“, erinnert sich Fischer. Er holte sich Rat bei Dr. Andreas Borchardt, dem Beauftragten für Technologie- und Wissenstransfer, der einen Fördertopf für interdisziplinär genutzte Großgeräte in Forschung und Lehre auftat. Für den Förderantrag stiegen Prof. Dr.-Ing. Jana Schloesser, Prof. Dr.-Ing. Alexander Mattes und Prof. Dr.-Ing. Hendrik Dankowski mit ins Boot.

Grünes Licht zu Weihnachten

Der Förderbescheid kam als Weihnachtsgeschenk: Im späten Dezember 2024 war die Bahn frei für die mehr als 200.000 Euro teure Anschaffung, die zu gleichen Teilen vom Land Schleswig-Holstein und der Hochschule bezahlt wurde. Nach einer Ausschreibung und der Bestellung kam das Koordinatenmessgerät dann endlich im September 2025 in Kiel an. „Das Gerät musste zerlegt und später wieder montiert werden“, erinnert sich der Laboringenieur, „weil wir es sonst nicht durch die Türen des Instituts für Produktionstechnik und CIM-Technologie Transfer bekommen hätten.“

Begeistert demonstriert Fischer, was der Koloss vermag. Auf einem Bildschirm ist ein Gittermodell des Werkstücks zu sehen, das auch auf dem Granittisch des Messgeräts liegt. Mit einem Daumen bedient der Laboringenieur einen Joystick, der den Messtaster in Bewegung setzt. Nachdem er ihn an mehrere von der Software diktierte Punkte gebracht hat, weiß die Maschine, wie das Werkstück positioniert ist und legt los: Der Messtaster gleitet durch Vertiefungen und fährt Flächen ab. Nach Sekunden konstatiert Fischer: „Das waren jetzt 1.349 Punkte, die das Gerät gemessen hat.“ Der Laboringenieur lächelt zufrieden.

Programmierbares Messtalent

„Einmal programmiert, kann das Gerät seine Messköpfe selbst wechseln, sein Tastsystem kann sich um zwei Achsen drehen und beliebige Werkstücke von fast allen Seiten messen“, erklärt Fischer. Damit nicht genug: Der tastende Messkopf lässt sich durch einen Laser ersetzen, der mit einem 80 mm breiten Laserstrahl Oberflächen abfährt und die Messdaten auf dem Rechner als Punktewolken ausgibt. „Diese werden dann mit dem Modell verglichen, so dass Abweichungen von Soll- zu Istkontur sichtbar werden“, erklärt der Laboringenieur. „Insbesondere für die Vermessung von Freiformflächen – eine Anspruchsvolle Aufgabe – ist der Laserkopf das Instrument der Wahl.“

In dem hochpräzisen Soll-Ist-Abgleich von Modell- und Messwerten zeigt sich der Wert der teuren Technik und der Spezialisten, die sie zu bedienen verstehen. „Die Messtechnik ist ein wichtiges Glied in der Produktionskette. Die stichprobenartige Nachkontrolle durch Messtechnik legt offen, ob in der Fertigung alles in Ordnung ist und eröffnet die Möglichkeit, Fehler zu beheben, bevor Millionenschäden entstehen.“ In seinen Lehrveranstaltungen zur Fertigungsmesstechnik erklärt Fischer den Messexperten von morgen, wie die aktuelle Technik funktioniert, welche Einsatzmöglichkeiten sie bietet und wo ihre Grenzen liegen.

Verborgenes sichtbar machen

„Aber auch wenn das neue Koordinatenmessgerät richtig viel kann, ist es nicht für alle Prüfaufgaben gleichermaßen geeignet“, sagt der Laboringenieur und weist durch sein Labor. Hier ein Gerät, das spezialisiert ist auf die Messung der Rauheit von Oberflächen, dort eines, das optisch sensible sowie winzige Werkstücke messen kann, und schließlich ein kleiner Computertomograph, der einen Blick in das Innere von Werkstücken ermöglicht, etwa um strukturelle Defekte offenzulegen. „Dieser Blick in das Verborgene begeistert die Studierenden insbesondere, weil man damit auch in das Innere von Überraschungseiern spähen kann“, lacht Fischer.

Der Laboringenieur freut sich nicht nur über das neue Gerät und die Möglichkeiten, die es der Hochschule in Forschung und Lehre bietet. Er sieht die Anschaffung auch als einen Beleg dafür, was an Hochschule alles möglich sein kann, wenn man eine Idee über die Grenzen des eigenen Instituts verbreitet und andere mit der eigenen Begeisterung anstecken kann. „Aus unseren eigenen Mitteln hätten wir eine solche Anschaffung nicht stemmen können. Aber jetzt weiß ich, dass es andere Wege gibt – und ich kann nur jedem Raten, diese zusammen zu gehen.“